取材監修:女子栄養大学栄養学部教授 上西一弘先生

そもそも食塩は

からだでどんな働きをしているの?

私たちのもっとも身近な調味料ともいえるのが食塩。食塩の化学名はNaCl(塩化ナトリウム)で、ナトリウム(Na)と塩素(Cl)が結合したものです。このナトリウムは、私たちのからだに不可欠なミネラル(無機物)の一つで、細胞機能の維持、筋肉の収縮・弛緩、神経の伝達などの役割を担っています。もしも体内にナトリウムがなかったら、私たちは生命を維持することができないのです。

とはいえ、通常の生活をしていれば、ナトリウムが不足することはまずありません。問題になるのは、食塩のとりすぎによる健康への悪影響です。

通常、一時的に食塩をとりすぎた場合は、必要量を上回った分はからだの外に排泄されます。しかし、習慣的に食塩をとりすぎていると、ナトリウムが排泄しきれず体内に蓄積し、さまざまな健康リスクを高めるのです。

からだに必要な食塩

でもとりすぎには注意を

食塩のとりすぎといえば、まずイメージするのが高血圧です。日常的に食塩をとりすぎていると血中のナトリウム濃度が濃くなっていきます。からだは血液量を増やすことでナトリウム濃度を薄めようとします。血液量が増えると、血管にかかる圧力が高くなり、高血圧になるのです。

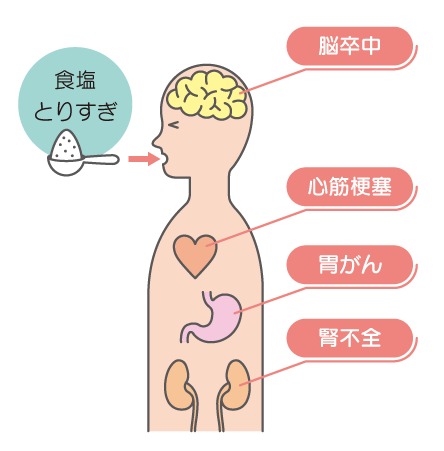

高血圧の状態が長くつづくと、血管が徐々に傷ついて硬くなる「動脈硬化」になります。この動脈硬化が進行すると、血管に血栓ができて血管が詰まったり、血管が破裂することがあります。これが脳の血管でおこると「脳卒中」、心臓の血管でおこると「心筋梗塞」となり、命に関わることもあるのです。

食塩のとりすぎは高血圧以外にも、ナトリウムを排泄する腎臓に負担がかかり腎機能が低下しやすくなったり、胃がんのリスクも高まることが、多くの研究で明らかになっています。

からだに必要な食塩。でもとりすぎには気をつけたいものです。適切な食塩の量を知って、日々の生活を見直すことが病気を予防するための第一歩です。

次のページでは、まず知ってほしい【日本人がどれくらい食塩をとっているか】について説明します!

- 184

- 9

- 4

-

おいどん0004

-

ラビソン

-

たいやきはるか

-

レンレン

-

fiestarn

-

Cookqoc

-

くぅ。

-

モナリザ

-

ひろさ

-

たし

-

旅するレモネード

-

すいか

-

ジュリアン

-

シンゴママ

-

たたみ

-

kamo

-

正義の味方は、どちら様?

-

ゲーマーママ

-

yokocchi

-

おおば

-

とら子

-

仔犬

-

haha12345

-

スター

-

桜咲く

-

わーげん

-

onちゃん

-

みょうすけ

-

たこたこ

-

虎子

-

サケ缶T

-

scopsowl

-

おさぶちゃん

-

チャンリー

-

ぱるふぇ

-

happyfeelll

-

休み時間

-

ミソサザイ

-

とりのささみ

-

勝浦太良

-

yuko⭐︎みなさん、よろしくお願いしますm(__)m

-

となな(退会者)

-

フィッシュリン

-

みるちゃば

-

おぜひめおぜひめです(⌒‐⌒)

-

ちえもん

-

トートバッグ

-

美味しい林兼曙

-

wwhite

-

インタブ

-

chamu_ha2

-

あへ

-

まゆまゆ7

-

ごんたくん

-

akih

-

カピバラマン

-

リラ

-

緑茶3636

-

kanda

-

セキ

-

adgjm7777

-

けいちゃん63

-

イブママ

-

ニコニコスマイル

-

hakusen8900

-

kittycat5

-

ぽんたさん

-

sazanami

-

ちぇちぇな

-

ちゃも

-

peso

-

johnny

-

泡の精霊

-

ちびじろう

-

karajan

-

DJゴン太

-

みやちゃん

-

ちぃ~ちゃん

-

むーん

-

さやなん

-

ひなひなひなっち

-

たにこう

-

ちぃ

-

ぶーちゃん3号

-

にょろ白身魚のタルタルソース🐟 牛カルビマヨが大好きです😊 宜しくお願いします😋

-

アリサ

-

Osakanasakana

-

ふわりん

-

ひとミックス

-

neochan

-

べっぴんさん

-

沙羅

-

煌

-

そらみ

-

ばんのすけ

-

テルチャン

-

Chiffon1237美味しいものが大好きです

-

おお

-

フルーツ

-

ぽんで40代男性です

-

ひろ77

-

ちゅうきちくんとっても食いしんぼですが、どうか仲良くしてください🎈🐭

-

しろりん可愛いもの、美味しいものが好きです

-

きららM

-

フランお魚大好きです よろしくお願いします

-

ひつじっち

-

てぃーわい

-

まるはん

-

海岸通り

-

ののはな

-

さくら777

-

ぽんころ料理大好き管理栄養士♪ パンも大好きで、パン作りを修行中です♡

-

ako

-

振り向けば猫

-

AMG

-

かいじゅうさん

-

北海熊

-

ごんちゃんちゃん

-

うきうきとみ毎日主夫業です

-

みい姉さん

-

まるふう

-

s396111

-

さぼ

-

琳葉

-

seihon

-

あずき627ユーザー名、おまめくん → あずき627 に変更します 食べること大好き💛歳を重ね、食べる量は減りましたが、食欲はUPしてます💦 よろしくお願い致します🍀

-

チアスマイル

-

クロウ(退会者)

-

さくらんぼ☆

-

papa

-

2133

-

あっぽ

-

KoooJ

-

とらみ

-

アリス

-

sardine

-

あじのひらき

-

kamoji

-

まさし

-

asa.to.あさ

-

ゆーつー子供たちと毎日バタバタ!時短料理のレシピ増やしたいな。。

-

ねも

-

よちびまま

-

ていほう

-

熱茶BOY

-

ネオ♪おじさんですが、よろしくお願いいたします。

-

Golgo15

-

おさかなとネコ

-

ままくわ

-

まうす

-

元気丸ヒーロ

-

チビイ

-

鈴木ママ

-

ユーザー名

-

ころぽん

-

HanahanaO

-

ji

-

てげし

-

ぽてんた

-

よぴこ

-

やちろう

-

トッキーオカ

-

kaguyahime

-

なおぴょん

-

aikohime

-

megu8春から北海道民です。

-

さあやん

-

ちえりー

-

tadatada

-

モルモット

-

ニチキキ

-

おさかな大好き

-

さるげ

-

奈良の麻呂

-

あも

-

マルハニチロ大好き♪料理を食べるのも作るのも大好きな私です! 美味しい物を色々と皆さんと共有できたら嬉しいなと思っています♪ よろしくお願い致します。

-

のりママ

-

としー

-

ソルト

-

ミック皆さんと色々話せたらうれしいですね。勉強になります。宜しくお願いします。

-

すうどん

-

もえゴン料理好きの食いしん坊です。

-

花散里

-

おにゅじょん♡

-

たいやき007

-

おっさん

-

キタキチ

-

oce

-

キョロ

-

ラッキョ

-

ポンジュース子

-

イクオ

-

ソーセージ

-

みるふぃ~ゆ旅行や食べるのダイスキッ これからはレシピを増やしてみたいな

-

ゆうゆう!

-

りんこ”

-

ぷう

ご連絡いただいた内容は、利用規約に照らし合わせて確認を行います。

ご連絡をいただいても違反が認められない場合には、対応・処理を実施しない場合もあります。